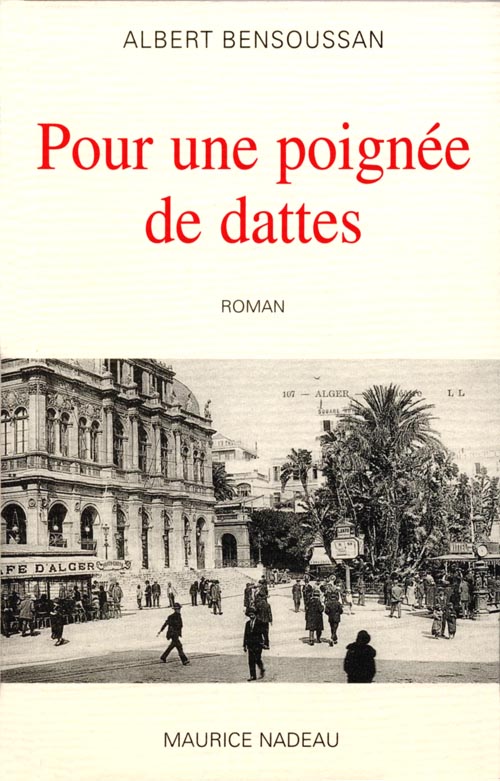

Pour une poignée de dattes

Ce récit en treize séquences plonge dans l'Algérie coloniale et la cohabitation des communautés contrastées. Un parcours qui fait intervenir un narrateur aux multiples voix et à différents âges, au prise avec un kaléidoscope d'images éparses. Une chronique de la ville d'Alger, fantasmée autant que remémorée, qui n'oblitère pas le drame en train de se préparer : le naufrage du pays. 154 p. (2001)

Extrait

Ouverture

J’aime ton babil je l’habite il m’habille Albe habile à ma laine

Je ne suis qu’un maillon de l’Aïcha. Car c’est Aïcha qui m’a mis au maillot. C’est ma mère, Aïcha. Elle n’aimait pas son prénom qui la rattachait si fort à la tradition arabe. On sait bien que la première des Aïcha fut la favorite du Prophète et que tout l’Islam (enfin, celui qui ne se réclame pas d’Ali, le gendre, sa bête noire), l’Islam sunnite, la vénère comme “mère des croyants”. Mais nous, voilà, on est juifs. Alors comment — pourquoi ? — confondre fils d’Ismaïl et fils d’Israïl ? Un même père, certes, Abraham ou Ibrahim, mais les épouses, vous savez comment c’est au harem, toujours à se chamailler, pauvre patriarche ! et les fils ont hérité de la bonne sève ou du mauvais sang de leur mère. Ma mère, elle ne rejetait rien de cet héritage, car elle savait, bien avant les biologistes du XXIe siècle, que Juifs et Arabes ont les mêmes gènes. Maman, Ima larziza, Manman, Ma… (tous ses noms amoureux), était généreuse et digne, la seule chose c’est qu’elle avait honte. Alors lorsque sa belle-sœur venait du village et logeait chez nous à Alger, au Foyer des Mutilés, parmi tous ces rescapés, tous ces estropiés de la Grande Guerre, des gens bien et honnêtes qui avaient, pour la plupart, la photo du Maréchal trônant sur la desserte du salon, et il n’y avait que nous dans l’immeuble à jeûner pour Kippour, et que la villageoise lui lançait : Horassek, Aïcha ! sur ta tête ! — voilà comment elle parlait, tata Alice —, ma mère se récriait à voix haute et prolongeait la phrase d’un sonore : Le chat ? Quel chat ? Le chat il est à la cuisine. Après quoi, si la voisine - madame Tcharbaba, j’y reviendrai — lui demandait malicieusement des nouvelles de son chat, maman rétablissait la vérité : oui, minaudait-elle sous l’œil inquisiteur de la mère Baudouin, je lui disais que le châle — mon châle, vous savez bien — il est resté à la cuisine. Si bien qu’elle devait expliquer qu’elle cuisinait coiffée, qu’elle retenait ses cheveux pour rouler la semoule au fond du couscoussier, que sais-je encore ? et tout ces fils de laine qu’elle déroulait pour le paraître et le dire étaient autant d’histoires qui entortillaient mes méninges. Dieu merci, j’avais bonne oreille en ce temps-là (malgré un fameux contre-ut dont je parlerai un jour) et la mémoire pas mauvaise du tout. Ou sinon, quelles études j’aurais faites ?

Alors voilà tous ces fils de babil, ce ne sont qu’historiettes que j’habite, histoires vraies et légendes — du pareil au même — que je retresse pour toi, qui sais déjà qu’on va parler ici d’un monde disparu : notre Algérie juive et arabe, un peu folle et nègre (enfin, ne mêlons pas le sang des races, comme les Algérianistes en leur temps, les Randau, les Bertrand), avec tous ces mots étranges, ces cris glapis, ces youyous :

— Bou, bou, bou ! répétait maman en balançant la tête, qu’est-ce qu’on n’a pas ri à la mort de mon père. Ou sinon, comment qu’on aurait fait pour supporter la peine ?

Voilà un début, la vie, la mort, la mort, la vie, oui vraiment, c’est du pareil au même, et moi assis sur le petit banc de la cuisine recueillant à la mort de grand-père les premières larmes de Ma, qu’elle noyait dans son châle de laine…

€ 16.00

Ce récit en treize séquences plonge dans l'Algérie coloniale et la cohabitation des communautés contrastées. Un parcours qui fait intervenir un narrateur aux multiples voix et à différents âges, aux prises avec un kaléidoscope d'images éparses : ici la main perdue de la mère fait pénétrer accidentellement le petit enfant juif dans l'intimité d'une famille musulmane, là un mauvais livret scolaire pousse au désespoir un écolier trop imaginatif, là encore l'adolescent à la synagogue reçoit de plein fouet un contre ut mortifère dont il subira sa vie durant les séquelles.

Un défilé de figures hautes en couleur : la tante un peu sorcière, l'oncle photographe trop porté sur l'anisette, la voisine de palier qui découvre à la fois l'adultère et la félonie des détrousseurs de veuves, cette autre voisine incapable d'interpréter son rêve de chameau et qui rédige un testament incongru, ce chantre d'église peu habité par la grâce divine ou ce choriste d'opéra poursuivant de sa jalousie de barbon un rival qui n'a même pas de poil au menton.

Une chronique de la ville d'Alger, fantasmée autant que remémorée, s'organise au cours de déambulations dans une atmosphère à la fois souriante et truculente, sans oblitérer le drame qui se prépare : le naufrage du pays. La famille apparaît ici comme une valeur refuge : la mère aimante, le père à la bienveillante autorité, la sœur complice des jeux sur une terre qui veut croire à la fermeté des dunes et à la promesse des fleurs. Mais pour quels fruits dérisoires : un cornet de jujubes, une écorce d'orange, une poignée de dattes ?

Albert Bensoussan, universitaire et écrivain, a passé ses vingt?six premières années à Alger, et n'a cessé d'évoquer sa jeunesse et ce territoire au fil d'une œuvre qui comprend une vingtaine de fictions, dont La Bréhaigne, texte primordial publié voici 26 ans par Maurice Nadeau.