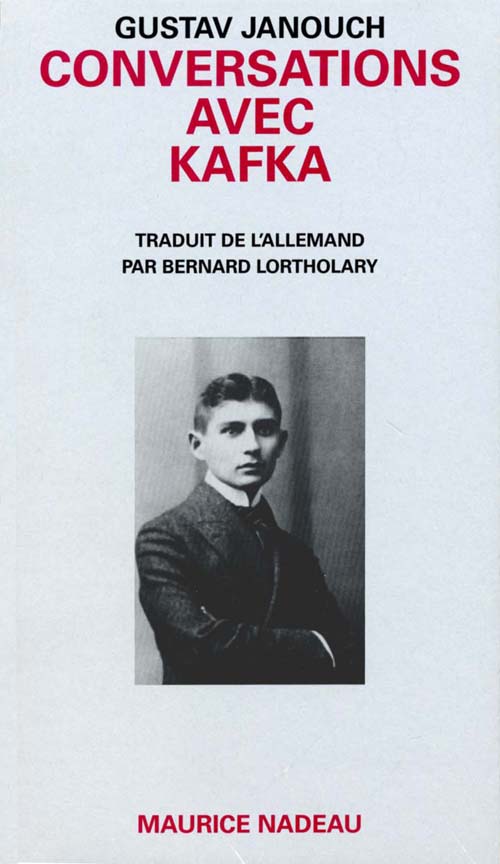

Conversations avec Kafka

Traduit de l'allemand et préfacé par B. Lortholary. 280 p. (1988)

En 1920, un lycéen de 17 ans soumet ses poèmes au Dr Franz Kafka, écrivain, employé dans une compagnie d'assurances à Prague. Ils se voient presque quotidiennement pendant des mois. Kafka éclaire son jeune ami sur la littérature et son oeuvre propre. Le jeune Janouch s'est attaché à cet homme étrange et bon qu'il admire. Il boit ses paroles. Il les note après chaque entrevue. C'est seulement trente ans plus tard, en 1951, alors que Kafka est devenu après sa mort, l'un des plus grands écrivains de ce temps, que Gustav Janouch publie cet extraordinaire témoignage que constitue Conversations avec Kafka.

Extrait

Un jour de la fin du mois de mars 1920, mon père, au cours du dîner, me dit de passer le voir le lendemain matin à son bureau.

"Je sais que tu manques souvent l’école pour aller à la bibliothèque municipale. Eh bien, demain tu viendras me voir. Et habille-toi convenablement, nous aurons une visite à faire."

Je lui demandai où nous irions.

J’eus l’impression que ma curiosité l’amusait. Mais il ne me donna pas d’explication.

"Ne pose pas de question, dit-il. Ne sois pas curieux, ce sera une surprise."

Le lendemain, peu avant midi, quand je me présentai à son bureau, au troisième étage de l’Office d’Assurances Ouvrières contre les Accidents, il m’examina soigneusement de la tête aux pieds, ouvrit le tiroir central de son bureau, en tira un dossier de couleur verte où figurait en guise de titre mon prénom calligraphié. Posant le dossier devant lui, il me considéra longuement.

"Pourquoi restes-tu debout ? me dit-il enfin. Assieds-toi."

Mon air tendu provoquait chez mon père un plissement malicieux des paupières.

"Ne crains rien, je n’ai pas l’intention de te gronder, me dit-il aimablement. Je vais te parler en camarade. Oublie que je suis ton père, et écoute-moi. Tu écris des poèmes." Il me regarda comme s’il me présentait une facture.

"Mais comment le sais-tu ? balbutiai-je. Comment l’as-tu appris ?

— C’est bien simple. Je reçois chaque mois une grosse facture d’électricité. J’ai cherché la cause de cette augmentation de notre consommation et j’ai découvert ainsi que, dans ta chambre, tu gardais la lumière allumée très tard dans la nuit. J’ai voulu savoir ce que tu fabriquais, j’ai donc fait le guet. J’ai constaté que tu écris, à longueur de pages, que tu déchires sans cesse tes feuillets ou que tu les caches dans le fond du piano droit. Aussi, un matin que tu étais à l’école, je suis allé regarder ce que c’était.

— Et alors ?"

J’avalai ma salive.

"Et alors, rien. J’ai découvert un cahier noir, intitulé Livre des Expériences. Cela m’intéressait, mais quand j’ai vu qu’il s’agissait de ton journal, je l’ai remis en place. Je n’ai pas l’intention de te piller l’âme.

— Mais tu as lu les poèmes.

— Oui, je les ai lus. Ils étaient dans un dossier de couleur sombre, intitulé Livre de la Beauté. Il y a beaucoup de choses que je n’ai pas comprises. Certaines me semblent sottes, ni plus ni moins.

— Pourquoi les as-tu lues ?"

J’avais dix-sept ans : dès qu’on voulait m’approcher de trop près, c’était un crime de lèse-majesté.

"Pourquoi ne les aurais-je pas lues ? Pourquoi ne pas prendre connaissance de ton travail ? Certains de ces poèmes m’ont même plu. J’ai eu envie de connaître l’avis compétent d’une personne qui s’y connaisse. J’ai donc pris ces poèmes en sténographie et je les ai dactylographiés à mon bureau.

— Et quels poèmes as-tu pris ?

— Tous. Je ne tiens pas compte seulement de ce que je comprends. Je voulais un jugement non sur mon goût personnel, mais sur ton travail. J’ai donc tout recopié et je l’ai soumis au Dr Kafka pour qu’il me donne son avis.

— Qui est ce Dr Kafka ? Tu n’en as jamais parlé.

— C’est un bon ami de Max Brod, qui lui a dédié son livre L'Itinéraire de Tycho Brahé vers Dieu.

— Alors, c’est l’auteur de La Métamorphose, m’écriai-je. Quelle nouvelle fantastique ! Tu le connais ?”

Mon père fit signe que oui :

"Il travaille dans notre service juridique.

— Qu’a-t-il dit de ce que tu lui as montré ?

— Il m’en a fait des compliments. J’ai d’abord pensé qu’il disait cela comme ça. Mais ensuite il m’a demandé de faire ta connaissance. Je lui ai donc dit que tu viendrais aujourd’hui.

— C’était donc ça, la visite.

— C’était ça, gribouilleur.”

Mon père descendit avec moi au deuxième étage, où nous entrâmes dans un bureau assez vaste et bien aménagé.

Deux tables y étaient disposées côte à côte, et derrière l’un de ces bureaux était assis un homme mince et de haute taille. Ses cheveux noirs étaient rejetés en arrière, son nez busqué, ses yeux d’un bleu-gris admirable, sous un front dont on remarquait aussitôt qu’il n’était pas haut ; ses lèvres souriaient, d’un sourire doux-amer.

"C’est certainement lui ”, nous dit-il en guise de salut.

"C’est lui”, dit mon père.

Le Dr Kafka me tendit la main :

— Inutile avec moi d’être gêné : j’ai, moi aussi, une grosse facture d’électricité.”

Il se mit à rire et ma timidité disparut.

Voilà donc, me dis-je, celui qui a créé le personnage de Samsa, le mystérieux insecte. J’étais déçu de n’avoir en face de moi qu’un individu simple et fort civil.

"Il y a encore dans vos poèmes beaucoup de bruit, dit Franz Kafka, une fois que mon père nous eut laissés seuls dans le bureau. C’est là un trait de jeunesse, indiquant un excédent de vitalité. Ce bruit lui-même est donc beau, bien qu’il n’ait rien à voir avec l’art. Au contraire. Le bruit perturbe l’expression. Mais je ne suis pas un critique. Je suis incapable de me métamorphoser rapidement en quelque chose, pour revenir ensuite vers moi-même et mesurer rapidement la distance parcourue. Je l’ai dit : je ne suis pas un critique. Je suis seulement celui qu’on juge et celui qui assiste au jugement.

— Et le juge ?”, demandai-je.

Kafka eut un sourire embarrassé :

"A vrai dire, je suis également l’huissier du tribunal, mais je ne connais pas les juges. Sans doute suis-je un tout petit huissier auxiliaire. Je n’ai rien de définitif.” Kafka se mit à rire. Je l’imitai, bien que je ne l’aie pas compris.

"Il n’y a de définitif que la souffrance”, dit-il gravement. Quand écrivez-vous ?”

Cette question me prenait au dépourvu, c’est pourquoi je répondis vite : “Le soir, la nuit. Pendant la journée, très rarement. Je ne peux pas écrire pendant la journée.

— Le jour est un grand sortilège.

— Je suis gêné par la lumière, par l’usine, par les maisons, par les fenêtres d’en face. Mais principalement par la lumière. Elle détourne l’attention.

— Peut-être détourne-t-elle de l’obscurité intérieure. C’est une bonne chose, quand la lumière triomphe de l’homme. S’il n’y avait pas ces affreuses nuits d’insomnie, je n’écrirais pas du tout. Mais ainsi, jamais je ne puis oublier l’obscure cellule individuelle où je suis détenu.”

Je me demandai soudain : le malheureux insecte de La Métamorphose, n’est-ce pas lui-même ?

Je fus heureux de voir la porte s’ouvrir et mon père entrer.

Kafka a de grands yeux gris sous d’épais sourcils noirs. Son teint est brun et ses traits extrêmement mobiles. Kafka parle avec son visage.

Quand il peut remplacer un mot par un mouvement des muscles de son visage, il le fait. Un sourire, un froncement de sourcils, un plissement de son front bas, une moue, un pincement des lèvres : autant de mouvements qui remplacent des phrases parlées.

Franz Kafka adore les gestes, c’est pourquoi il en use avec parcimonie. Ils n’accompagnent pas la parole, ne font pas double emploi avec les mots ; ce sont eux-mêmes des mots d’un langage mimique quasiment autonome. Un moyen de communiquer qui n’a rien d’un réflexe passif, mais constitue l’expression adaptée d’une volonté.

Joindre les mains, poser les paumes bien à plat sur le sous-main, se carrer dans son fauteuil sans que le confort supprime la tension, incliner la tête en avant tout en levant les épaules, appuyer la main sur le cœur : voilà une petite partie des moyens d’expression qu’il utilise parcimonieusement, en les accompagnant toujours d’un sourire d’excuse qui semble dire : “Il est vrai et j’avoue que je joue ; mais j’espère que mon jeu vous plaît. Et puis… Et puis je ne fais cela que pour gagner votre compréhension l’espace d’un tout petit moment.”

"Le Dr Kafka t’aime beaucoup, dis-je à mon père. Comment vous êtes-vous donc rencontrés ?

— Nous nous sommes connus au bureau, répondit mon père. Mais nos relations n’ont pris un tour un peu plus personnel que du jour où j’ai présenté mon projet d’armoires à fichiers. Le modèle que j’avais établi a beaucoup plu au Dr Kafka. Nous en avons parlé et il m’a confié que l’après-midi, après les heures de bureau, il “prenait des leçons” chez le menuisier Kornhäuser, dans la rue Podebrad, à Karolinenthal. Depuis lors, nous avons eu souvent des conversations d’ordre personnel. Ensuite, je lui ai donné tes poèmes, et c’est comme ça que nous sommes devenus… des relations.

— Pourquoi pas des amis ?”

Mon père secoua la tête :

"Pour nouer une amitié, il est trop sauvage et trop renfermé.”

Lors de la visite suivante que je fis à Kafka, je lui demandai :

"Allez-vous toujours chez le menuisier de Karolinenthal ?

— Vous êtes au courant ?

— C’est mon père qui me l’a dit.

— Non, je n’y vais plus depuis longtemps. Ma santé ne me le permet plus. Sa majesté le corps.

— J’imagine. Le travail dans un atelier plein de poussière n’a rien d’agréable.

— Vous vous trompez. J’adore le travail dans l’atelier. L’odeur du bois raboté, le chant de la scie, les coups de marteau, tout m’enchantait. L’après-midi passait sans que je m’en aperçoive. Le soir me surprenait toujours.

— Vous étiez sûrement fatigué.

— J’étais fatigué, mais aussi heureux. Il n’y a rien de plus beau qu’un métier manuel comme celui-là : pur, tangible, et utile à tous. Outre la menuiserie, j’ai déjà travaillé dans l’agriculture et dans le jardinage. Tout cela avait bien plus d’agrément et de valeur que cette corvée au bureau. En apparence, on est ici plus haut placé et mieux considéré ; mais ce n’est justement qu’une apparence. En réalité, on n’est que plus solitaire et, du coup, plus malheureux. C’est tout. Le travail intellectuel arrache l’homme à la communauté humaine. Le travail manuel, au contraire, conduit vers les hommes. Dommage que je ne puisse plus travailler à l’atelier ou au jardin.

— Vous ne voudriez tout de même pas quitter le poste que vous occupez ici ?

— Pourquoi pas ? Je rêve de partir pour la Palestine comme travailleur agricole ou comme artisan.

— Vous abandonneriez tout ?

— Tout, pour trouver une vie pleine de sens, dans la sécurité et la beauté. Connaissez-vous l’écrivain Paul Adler ?

— Je ne connais que son livre La Flûte enchantée.

— Il est à Prague. Avec sa femme et leurs enfants.

— Quel métier fait-il ?

— Aucun. Il ne fait que suivre sa vocation. Avec sa femme et leurs enfants, il va d’une maison amie à une autre. Libre, comme homme et comme écrivain. Auprès de lui, j’éprouve toujours des remords de laisser ma vie se noyer dans une existence de bureaucrate.”

En mai 1921, j’écrivis un sonnet que Ludwig Winder publia dans le supplément dominical de Bohemia.

Kafka me dit à cette occasion : “Vous décrivez le poète comme un être d’une stature prodigieuse, dont les pieds se trouvent sur la terre, tandis que sa tête disparaît dans les nuages. C’est tout naturellement une image tout à fait habituelle dans le cadre des représentations conventionnelles de la petite-bourgeoisie. C’est une illusion, qui est issue de désirs cachés et qui n’a rien à voir avec la réalité. Le poète est en réalité toujours beaucoup plus petit et plus faible que la moyenne de la société. C’est pourquoi il éprouve la pesanteur de l’existence terrestre beaucoup plus intensément et fortement que les autres hommes. Chanter n’est, pour lui personnellement, qu’une façon de crier. L’art est pour l’artiste une souffrance, par laquelle il se libère pour une nouvelle souffrance. Il n’est pas un géant, mais un oiseau plus ou moins multicolore dans la cage de son existence.

— Vous aussi ? demandai-je.

— Je suis un oiseau tout à fait impossible, dit Franz Kafka. Je suis un choucas — un “kavka”. Le charbonnier du Teinhof en a un. Vous l’avez vu ?

— Oui, il court devant sa boutique.

— Oui, mon parent a plus de chance que moi. Il est vrai qu’on lui a rogné les ailes. Dans mon cas, en revanche, cela n’a même pas été nécessaire, car mes ailes se sont atrophiées. C’est la raison pour laquelle il n’existe pour moi ni hauteurs ni lointains. Désemparé, je vais sautillant parmi les hommes. Ils me considèrent avec une grande méfiance. Car enfin je suis un oiseau dangereux, un chapardeur, un choucas. Mais ce n’est qu’une apparence. En réalité, je n’ai aucun sens des choses qui brillent. C’est la raison pour laquelle je n’ai même pas de plumes noires et brillantes. Je suis gris comme cendre. Un choucas qui rêve de disparaître entre les pierres. Mais ce n’est qu’une plaisanterie comme ça ; pour que vous ne remarquiez pas comme je vais mal aujourd’hui.”

Je ne me rappelle plus combien de fois je suis allé voir Franz Kafka au bureau. Mais je me rappelle très précisément une chose : sa façon de se tenir lorsque, une demi-heure ou une bonne heure avant la fin de son service, je poussais sa porte, au deuxième étage de l’Office d’Assurances Ouvrières contre les Accidents.

Il était assis derrière son bureau, la tête penchée en arrière, les jambes étendues, les mains reposant souplement sur la table. Le tableau de Filla intitulé Le Lecteur de Dostoïevski rend un peu sa pose. Il y avait une grande ressemblance entre le tableau de Filla et la façon qu’avait Franz Kafka de se tenir. Mais cette ressemblance était tout extérieure et recouvrait une grande dissemblance intérieure.

Le lecteur de Filla est subjugué par quelque chose, tandis que Kafka avait une attitude d’abandon délibérée et par conséquent victorieuse. Sur ses lèvres minces flottait un fin sourire, qui était plutôt l’émouvant reflet d’une joie lointaine, éprouvée par d’autres, que l’expression d’une gaîté personnelle. Ses yeux regardaient toujours un peu de bas en haut. Franz Kafka avait ainsi une attitude étrange, comme pour excuser sa grande taille élancée. Toute sa silhouette semblait dire : “Je vous en prie, je suis sans importance aucune. Vous me causerez une grande joie en ne me voyant pas.”

Il parlait d’une voix de baryton, voilée et frêle, mais étonnamment mélodieuse, bien qu’elle restât toujours moyenne en hauteur et en volume. La voix, le geste et le regard, tout rayonnait de ce calme que donnent la compréhension et la bonté.

Il parlait tchèque et allemand. Mais davantage allemand. Et son allemand avait un accent dur, semblable à celui qu’a l’allemand parlé par les Tchèques. Mais ce n’est là qu’une ressemblance lointaine et inexacte. En réalité, c’était autre chose.

Cet accent tchèque auquel je pense en allemand est dur. La langue semble hachée. Mais la langue de Kafka ne donnait jamais cette impression. On l’aurait dite anguleuse, mais c’était par sa tension intérieure : chaque mot était une pierre. Sa dureté venait d’un violent désir de mesure et de précision. Elle était donc déterminée par des caractères personnels et actifs, non par des traits collectifs et passifs.

Sa parole ressemblait à ses mains.

Il avait de grandes mains fortes, de larges paumes, de longs doigts fins aux ongles plats, en forme de spatules, des segments et des attaches saillants mais délicats.

Quand je me rappelle la voix de Kafka, son sourire et ses mains, il me revient toujours une remarque de mon père.

Il disait : “Une énergie jointe à une finesse anxieuse ; une énergie pour laquelle les petites choses sont aussi les plus difficiles.”

€ 18.00