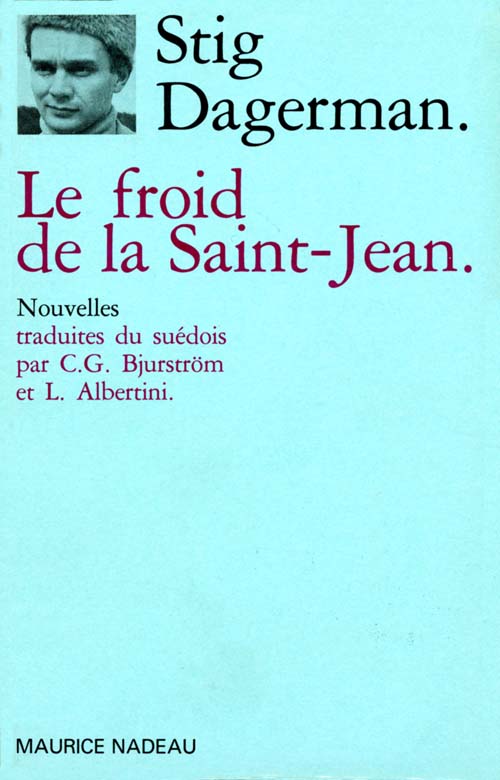

Le froid de la Saint Jean

Ici les souvenirs autobiographiques se mêlent aux choses vues, la description à l'examen de conscience. En toutes ces nouvelles Stig Dagerman révèle cet esprit lucide et angoissé, ironique et compatissant, qui fait le prix et l'originalité de sa création. On comprend mieux pourquoi, très jeune encore, il a eu recours au suicide. En préface à ce recueil, Lucie Albertini montre l'importance de "Stig Dagerman aujourd'hui".

Nouvelles traduites du suédois par C.G. Bjurström et L. Albertini. 197 p. (1988)

Extrait

La voiture de Stockholm

Nous qui sommes des enfants de petits paysans, nous avons le dos voûté très tôt parce que nous essayons de porter des fardeaux aussi lourds que ceux des adultes. Et pourquoi ne le pourrions-nous pas ? Nous portons bien leurs vieux habits et nous nous servons bien des mots qu'ils n'utilisent plus. Et les cuisses aussi elles nous font mal, à force d'essayer d'allonger des pas grands comme ceux des parents. Oui, tout faire comme les grands, c'est fatigant, mais nous y sommes obligés, puisque nous n'avons jamais pu être comme des enfants.

Presque jamais nous n'avons pu jouer comme d'autres jouent, nos parents, ils n'ont pas les moyens de nous laisser jouer. Et les moyens de se payer des valets, ils ne les ont pas non plus. C'est pour ça qu'on nous élève, dès le berceau, à devenir des valets. Des étrangers se penchent sur nous, ils chuchotent : celui-là, il fera un bon valet ou celle-là, elle fera une bonne servante. Alors si nous jouons, c'est le plus souvent à des jeux de valets, nous nous attelons à des charrettes et nous traînons nos éternelles charretées jusque dans la grange, l'étable ou l'écurie, en pliant l'échine, nous rechignons tout bas, mais nous obéissons : l'obéissance, voilà la première chose qu'il nous faut apprendre, l'obéissance aux petits champs sablonneux, l'obéissance au Crédit Commercial. Celui qui joue le rôle du cocher nous cingle le dos de son fouet et ça nous plaît, ça nous apprend à devenir des grands.

Nous sommes toujours pressés de rentrer de l'école. Mille choses nous attendent : les pommes de terre à dégermer, des piquets à planter, les fanes des carottes à couper, des vaches à mener au taureau. Quand vient l'époque du ramassage des pommes de terre, on tombe régulièrement malade et il faut qu'on reste deux ou trois jours à la maison, sans aller à l'école. Chez les enfants de petits paysans c'est là une maladie incurable. Alors, après notre maladie quand nous revenons à l'école, les enfants des gros propriétaires et les enfants des ouvriers d'usine nous chuchotent, mais quand même suffisamment haut pour que le maître puisse les entendre, qu'en passant sur la route ils nous ont vus ramper dans le champ de pommes de terre. Ce n'est pas vrai, ils ne nous ont pas vus, car au moment où les enfants qui ont le droit d'être des enfants passaient, nous, on s'allongeait dans les sillons. Mais autrement, ce qu'ils disent est vrai. Impossible d'ailleurs de cacher de quelle maladie nous étions atteints, car nous n'avons jamais les mains propres en automne. Nous avons beau frotter, gratter avec les brosses en chiendent, la terre d'octobre reste là où elle est, dans les plis des articulations et tout autour des ongles.

Non, on n'est pas comme les autres enfants, c'est dans l'ordre des choses. Et l'ordre des choses veut qu'on cesse dès que possible de rester des enfants. Si un vrai enfant vient dire bonjour et s'il veut jouer à ses jeux à lui, on se sent tout honteux, on l'entraîne derrière une remise où personne ne peut nous voir, et là nous jouons à ses jeux puérils. On y joue mal, c'est sûr, on se prend les pieds dans les cordes à sauter et on jette les billes beaucoup trop loin. Nos camarades de jeu ne reviennent donc jamais nous voir, ils se lassent de nous, ils disent que nous sommes maladroits et que nous ne comprenons rien à rien. Et c'est vrai, plus nous sommes avec eux et plus nous nous sentons bêtes et maladroits. Alors, même si nous devinons qu'ils ne reviendront jamais, nous sommes contents de les voir partir.

Ce n'est que lorsque nous sommes seuls que nous pouvons vraiment jouer et c'est à ce moment-là seulement que nous avons le sentiment que notre maladresse et notre bêtise aussi se sont envolées. Pour les enfants des petits paysans, il n'y a qu'un seul jeu et c'est ce jeu qui nous permet de tout supporter sans pleurer. On joue à être des grands et comme ça on oublie qu'on est contraint de l'être. On marche comme eux, on mange comme eux, on jure comme eux. Ce n'est peut-être pas joli, mais c'est obligatoire. Et tout ce qui est obligatoire, il faut apprendre à le faire. Mais pour que ce qui est obligatoire ne devienne pas laid, pas trop difficile, il faut faire semblant que c'est beau. C'est assez facile. Et encore plus facile en été, quand les autres enfants ne sont pas tout le temps là à nous faire ressentir notre manque de liberté. Nous les voyons bien sûr de loin, depuis les prés où nous nous trouvons. Nous les voyons passer à bicyclette, libres comme l'air, ou nager dans le torrent autour des pontons, libres comme l'onde. Mais heureusement il ne vient à l'idée d'aucun d'entre eux de venir jusqu'à nous et de nous tenter avec sa liberté. Ils savent d'avance que ça ne servirait à rien et, de plus, nous ne sommes pas amusants. De la terre sur les mains, des échardes plein les doigts et toujours mauvaise conscience, dès que nous ne tenons pas une fourche ou un râteau ; de plus, pas de bicyclette et pas d'argent.

Pourtant les enfants de petits paysans ne manquent pas de liberté autant que l'imaginent ceux qui sont libres. Quand nous ratissons les bas-côtés de la route, ce n'est pas pour ramasser un peu de maigre foin. Non, nous sommes des chasseurs de serpents. À la poursuite des serpents les plus venimeux des Indes et de l'Afrique. Et quand on coupe le champ de seigle, chaque fois que nous entendons les cliquetis de la moissonneuse dans notre dos, nous retenons notre souffle. Une bête énorme est à nos trousses, elle va nous dévorer et le moment le plus palpitant c'est lorsque, au dernier tour, il ne reste plus qu'un tout petit carré de seigle. C'est là que se terrent les derniers mulots du champ, ils craignent, on le sait, pour leur pitoyable vie. Alors nous, les petits noueurs de gerbes aux ongles en sang, nous les petits porteurs de bottes de seigle, nous en faisons des bêtes extraordinaires, des monstres horribles de la forêt vierge : des tigres ou des pumas rugissants. Mais l'endroit qui nous plaît le plus, c'est dans la pénombre au sommet du tas de foin, et il monte, il monte et il nous pousse vers les clous acérés du toit de bardeaux, nous, les petits presseurs qui piétinons le foin pour le tasser. Le foin nous submerge mais nous, nous faisons semblant que ce sont des paquets d'eau qui tombent sur nos têtes. Nous sommes des naufragés sur une mer déchaînée, il fait noir, l'une après l'autre, les vagues s'abattent sur nous, mais nous en réchappons toujours, à nos propres yeux nous sommes invincibles, même si nous ne le sommes pas aux yeux du monde.

Et c'est ainsi que les enfants des petits paysans transforment leur pauvre vie en une grande vie, c'est ainsi qu'ils deviennent les héros de drames qu'ils se forgent eux-mêmes. Et il ne peut en être autrement : plus la vie que nous sommes obligés de vivre est pauvre, plus nous manquons de liberté, et plus grandit la force avec laquelle nous nous représentons une vie de liberté et de gloire. Nous ne sommes pas à plaindre quand nous jouons, non. C'est lorsque nous n'arrivons plus à jouer que nous sommes à plaindre. Et c'est lorsque nous comprenons qui nous sommes, que nous sommes à plaindre vraiment. À ce moment-là nous aimerions pleurer.

De temps en temps, bien sûr, on nous le fait savoir. En octobre, quand nous avons fait l'école buissonnière pour ramasser les pommes de terre, on nous le chuchote en classe et pendant ces interminables récréations à l'heure du déjeuner où nous nous efforçons de cacher nos pitoyables tartines derrière notre musette, ou bien nous voyons qu'une rumeur circule de bouche à oreille : il y aurait des punaises chez nous. Mais ces choses-là, on les surmonte. On les oublie presque à jamais, tant on se sent libre au sommet du tas de foin ou dans l'obscurité de la grange. Seulement, un jour, il arrive quelque chose que nous n'oublierons jamais, un jour nous serons remis à notre place de façon si définitive que pendant longtemps nous ne pourrons plus — et peut-être même plus jamais — nous évader de nous-mêmes en jouant.

Pour moi, pour Siri et Sixten, cela se produit un après-midi d'été. Cet été-là il y a un incendie sur le soleil. Il fait chaud et sec, l'herbe est jaune et brûlante. On préfère la laisser nous brûler la plante des pieds plutôt que de mettre des sabots. L'eau baisse dans le torrent, le puits tarit, une forêt brûle à l'horizon. La fumée blanche de cet incendie est le seul nuage de l'été. Dans cette chaleur les blés défaillent et les champs fument au moindre souffle. La route est envahie par un troupeau de vaches qui frottent leur museau dans le gravier en beuglant de soif. Ces vaches devraient être dans les bois, seulement il n'y a pas d'eau dans les bois. C'est pour ça qu'elles rentrent vers l'heure du déjeuner avec leurs clochettes qui sonnent le glas dans la canicule. Le matin nous les avons conduites nous-mêmes au bois, nous n'étions pas peu fiers sur nos bicyclettes empruntées, de vrais cow-boys, fouets de bouleau à la main et la jambe droite repliée sous le cadre. Maintenant, nous les laissons entrer dans la cour et nous tirons de l'eau du puits.

Et tandis que les vaches se pressent autour des tonneaux près du puits, nous voyons par-delà le tas de fumier, entre l'écurie et l'étable, une voiture qui arrive sur la route, une belle voiture toute brillante qui laisse derrière elle une longue traînée de poussière. Nous aimons regarder venir de belles voitures qui passent à toute allure et pour mieux la voir, nous nous plantons tous les trois, serrés l'un contre l'autre, sur le bord de la route, devant la barrière. Le radiateur étincelle, le moteur gronde, sur le toit brille une grande malle. Nous, on est monté en voiture une fois. Pour un enterrement. Quand elle se rapproche, nous voyons que c'est une voiture de Stockholm. Nous, on n'est jamais allé à Stockholm, on en a seulement entendu parler. Mais au moment où la voiture est tout près, nous entendons un bruit derrière nous, un bruit de sabots dans le gravier, nous avons oublié de fermer la barrière et Rosa, cette stupide vache, sort droit sur la route. Nous demeurons comme paralysés, nous ne pouvons rien faire et l'inévitable se produit. Le monsieur de Stockholm fait bien ce qu'il peut, mais ritsch - la corne de Rosa trace une longue éraflure dans le vernis.

Maintenant, il faudrait filer. Nos jambes tressaillent bien d'envie de déguerpir, mais lorsque nous essayons de courir, nous n'y parvenons pas. Nous demeurons paralysés et nous voyons la voiture s'arrêter devant nous. La poussière retombe et nous, nous n'avons plus rien derrière quoi nous cacher. Sous nos yeux l’éraflure laissée par la corne grandit, grandit. Un long moment s'écoule sans que nous entendions un bruit, l’éraflure grandit toujours et nous, on ne bouge pas, mais nous n'en sommes pas moins trempés de sueur. Le monsieur de Stockholm doit nous regarder à travers sa vitre mais nous, on n'ose pas lever les yeux si haut. Nous les baissons, nous les baissons et pour finir on ne voit plus que le gravier sous la voiture. Alors le monsieur de Stockholm descend, il est grand et tout vêtu de blanc. Nous, tout ce qu'on ose regarder c'est ses chaussures. On n'a jamais vu des chaussures pareilles, elles se déplacent légères sur le gravier, un peu de poussière vole, et tout à coup elles se détournent de nous.

À ce moment-là seulement nous osons regarder. Oui, le monsieur de Stockholm nous tourne le dos, il penche la tête pour mieux voir l'éraflure. Il ne dit pas un mot, rien, il nous tourne le dos. C'est ça qui est étrange, incompréhensible. C'est comme si nous n'existions pas. Le monsieur de Stockholm recule de deux pas dans notre direction, sans doute pour mieux voir l'éraflure, et nous n'existons toujours pas. Un peu plus, il nous marche sur les pieds, nous reculons, nous nous pressons contre la barrière. Comme toujours, nous avons peur d'être battus, mais ce n'est pas ça qui nous fait le plus peur, ce que nous craignons le plus c'est autre chose, nous craignons que le monsieur de Stockholm ne nous dise pas un seul mot et qu'il ne nous soit pas permis d'exister.

C'est pourtant ce qui arrive. Tout en nous tournant le dos, le monsieur de Stockholm s'essuie les mains, il se les essuie exactement comme s'il se les était salies, comme s'il nous avait touchés. Un bruit comme celui-là nous ne pourrons jamais l'oublier. Puis nous apercevons quelque chose, une vision que nous ne pourrons jamais oublier. Une fille du même âge que nous est assise dans la voiture, sur le siège avant. Du même âge que nous, mais ça mis à part, elle ne nous ressemble en rien. Elle est pâle, elle est élégante, elle a l'air que l'on doit avoir quand on se promène tous les jours en voiture. Elle porte un chapeau blanc. Soudain nous nous rendons compte qu'elle nous regarde du haut de son siège, elle doit être assise un peu au-dessus de nous, mais pas aussi haut que nous le croyons. On a l'impression qu'il faut pencher la tête à la renverse pour la voir, et il nous faut absolument la voir. Entre elle et nous, il y a une vitre et une très, très longue distance. Une fois, on est allé en ville et on a regardé les vitrines. Il y avait là des choses qu'on trouvait jolies, mais on n'a pas eu le droit d'entrer. À ce moment-là on a éprouvé la même chose que maintenant. Nous étions là mais nous n'existions pas, seule la vitrine existait.

Après, le monsieur de Stockholm s'assoit dans la voiture, il ne nous regarde pas, il laisse ronfler son moteur, c'est tout. Mais avant que la voiture ne s'ébranle, la fille toute blanche baisse sa vitre. Nous, on s'imagine que c'est pour mieux nous voir, mais ce n'est pas ça. Elle vide un cendrier sur la route, elle n'a plus un regard pour nous, la voiture démarre. Alors nous sentons que les piquets de la barrière nous font mal, nous nous arrachons à cette clôture, nos chemises sont teintées de rouge dans le dos. Sur la route, au milieu du gravier, brûle un cigare, ça sent la ville et le beau monde, un peu pasteur, un peu châtelain. Nous demeurons un moment autour de ce cigare, comme si c'était un feu de camp, nous laissons sa fumée chatouiller nos narines de rustres. Nous n'existons toujours pas, seul le cigare existe. C'est alors qu'une voiture arrive au loin et avant qu'elle ne soit là, avec nos pieds nous écrasons le cigare, moi d'abord, parce que je suis l'aîné et Siri en dernier, parce qu'elle est une fille. Puis, nous rentrons dans la cour, la voiture qui vient n'est pas de Stockholm. C'est une voiture de Gävle.

Dans la cour, Rosa se frotte le mufle contre une charrette. Nous saisissons une chaîne et nous frappons, nous frappons jusqu'à ce que Rosa se mette à courir, à courir et qu'elle disparaisse en faisant des bonds maladroits du côté des lilas. Nous ne la poursuivons pas, la chaîne tombe dans l'herbe brûlée avec un cliquetis creux. Nous venons, en effet, de découvrir quelque chose. Ça ne nous a pas aidés de battre Rosa. Et nous avons découvert plus encore : rien ne peut nous aider contre ce que nous savons, contre la conscience que nous avons d'être trois pauvres gosses sales, habillés avec les bleus de travail des autres et de ne pas pouvoir être autre chose que trois gosses habillés de ces bleus auxquels on a un peu raccourci les jambes du pantalon, trois enfants de petits paysans, tout ce qu'il y a de plus petit au monde...

Nous revenons ensemble dans la grange, c'est vrai, mais nous nous creusons trois grottes séparées dans le foin. Puis nous restons là, à sucer des poignées de foin salé, dans l'obscurité, l'après-midi passe, la journée se termine, les vaches beuglent de soif dans la cour, les adultes, leur faux sur l'épaule, ouvrent toutes les portes et crient nos pitoyables noms. Mais nous, on n'en sait rien. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend c'est une voiture de Stockholm qui roule à toute allure sur une longue route droite, avec une malle sur le toit et, dans cette malle, nos rêves et notre honte.

En savoir plus...

Dagerman, aujourd'hui

Mais ma puissance ne sera infinie que le jour où je n'aurai que mon silence pour défendre mon intégrité, car aucune hache ne peut entamer un silence qui vit.

S.D. Notre besoin de consolation...

Si un jour d'octobre 1954, on avait assuré à Stig Dagerman qu'environ trente ans plus tard son œuvre serait, pour l'essentiel, intégralement traduite et publiée en France, il aurait sans doute salué la nouvelle avec gêne, timidité, lui qui, en 1952, écrivait : « Je peux réduire à néant la menace que la mort constitue, en me dispensant d'accrocher ma vie à des points d'appui aussi précaires que le temps et la gloire. » Oui, n'en doutons pas, pour lui « le temps et la gloire » n'étaient pas ses points d'appui, mais bien au contraire, ses points de déséquilibre. Pour lui tout était occasion d'explorer, en lui, grâce à un trépan de sonde chaque fois nouveau, la puissance de résistance, la distance de plus en plus grande, existant entre l'univers toujours plus riche, plus profond de son espace intérieur et sa « maudite célébrité », cette « certaine gloire locale » comme il l'écrivit lui-même, d'écrivain prodige.

Un espace d'intégrité « à vide » où venaient cruellement échouer les élans et les actes, les désirs et les réalisations que l'homme et l'écrivain (qui n'arrivèrent jamais à se joindre dans une unité libératrice) s'empressaient de disséquer avec une lucidité, une délectation fatales. Pour les autres, et il le savait, il n'était «pas seulement cet écrivain célèbre d'une stature inexplicable, étant donné son jeune âge... ». Pour les autres, « il paraissait très établi ».

Établi sans doute devant les verdicts sans appel de ses analyses méthodiques, minutieuses, étalant inéluctablement sous ses yeux, ses manques de sincérité, de courage, de volonté, ses compromis, ses trahisons, son incapacité à « demeurer inébranlablement fidèle à lui-même ».

« L'important, écrivait-il en 1948, ce n'est pas de croire, car rien ne se prête autant aux abus que la foi, mais de garder la tête froide, quoi qu'il arrive. » Le pire est arrivé, nous le savons, mais nous croyons que Dagerman, dans sa quête autodestructrice de pureté, garda la tête froide. Il ne céda jamais à ce qu'il avait appelé « le cynisme désuet » - car, écrivait-il, pour être cynique il faut être sûr de soi et du monde. Et Dagerman, malgré ses incontestables réussites, n'avait aucune assurance. Aussi demeura-t-il tantôt l'innocent, tantôt le complaisant témoin de son écartèlement entre l'incommunicabilité d'une souffrance qu'il avait le génie de déceler jusque dans le moindre « détail de la création » et l'espoir qu'a tout écrivain de parvenir à communiquer en devenant pour les autres « bâtisseur de pont ». Engagé qu'il était dans le tragique d'une lutte entre un besoin naturel d'équilibre et une nature en proie à des forces qui rongeaient sa vitalité, sa passion d'être exclua « l'heureuse résolution de ses conflits intérieurs». À force de partage, à force de sympathie, Dagerman succomba.

Une sympathie tellement agissante que pour lui tout devenait personnage. Personnage réel, présent, vivant : la nuit, le froid, la mer, la plage, la ville, ses rues, ses bruits, la poutre dans la grange, la neige, l'arbre, ses branches, la haie de lilas... l'histoire des histoires et... les hommes, les humbles, l'enfant, la grand-mère, les petits paysans, le vieux paysan, les cocus, les traqués, les condamnés à vivre une perpétuelle solitude, une suintante peur, les condamnés à la trahison, à la dérision, à la saleté...

Une sympathie tellement pénétrante qu'elle le sommait d'explorer jusqu'au fond « le marais où chacun peut se rendre quand il fait noir » : la peur. La peur indivise, canalisée par tout un système de défenses qui nous interdit précisément d'oser « avoir peur » et qui nous oblige à fermer les yeux devant les marais, qu'ils soient de solitude ou de peur. C'est bien ces espaces humains, trop humains de nos émotions les plus intimes que cet écrivain détecta comme personne d'autre. Et c'est donc dans cette mise à jour de ce que nous nous cachons à nous-même qu'opère le singulier phénomène de l'attraction Dagerman. Un phénomène identique à ce qu'est pour certains, l'attraction du vide et qui se joue physiquement entre lui et nous.

Dagerman allait mal, mais nous allons mal et le monde va bien plus mal encore. Ce monde qu'il avait parcouru, ressenti, scruté avec sa sensibilité d'écorché, car il était sorti de sa Suède et il vivait, depuis, sous le choc de la découverte de l'ailleurs, un ailleurs qui lui fit éprouver que les civilisations, elles aussi, sont mortelles et que seul demeure le silence.

Alors, comme Newton à qui Dieu rendit visite, Dagerman amassa du silence, « du silence de toutes les parties du globe et de toutes époques », jusqu'à ce joyau : « le silence qui laisse se dérouler le supplice de Tantale » !

Dans un article qu'il avait intitulé : « Kafka et la recherche de la vérité », Dagerman écrivait en 1945 : « Il faut du courage, c'est-à-dire une grande honnêteté envers soi-même pour oser pénétrer dans le monde cruel de Kafka - mais une telle tentative peut être plus nécessaire que bien d'autres. »

À quoi, par avance, Kafka lui avait répondu : « Nous avons besoin de livres qui agissent sur nous comme un malheur dont nous souffririons beaucoup, comme la mort de quelqu'un que nous aimerions plus que nous-même ; comme si nous étions proscrits, condamnés à vivre dans des forêts, loin de tous les hommes, comme un suicide - un livre doit être la hache qui brise la mer gelée en nous. »

Avons-nous ce courage, cette grande honnêteté envers nous-mêmes, espérés par Dagerman ? Avons-nous besoin de ces livres « comme la mort de quelqu'un que nous aimerions plus que nous-même », espérés par Kafka ?

« Apprenez maintenant la plus grande douleur de l'homme, dit gravement en écho Dagerman-Newton, l'impossibilité de l'amour. »

Impossible l'amour, vraiment ? Interrogeons-nous. Interrogeons l'état de la planète, aujourd'hui.

Lucie Albertini

€ 17.00