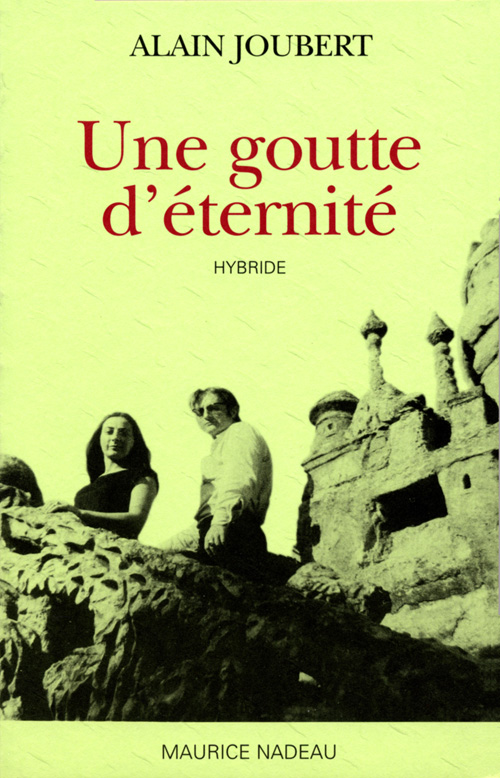

Une goutte d'éternité

Ce livre, à la fois récit, témoignage, essai et provocation poétique, écrit "à chaud" par Alain Joubert, juste après la mort de sa compagne, est un bouleversant cri d'adieu et d'amour. 124 p. (2007)

Alain Joubert est né à Paris en 1936, où il vit toujours.

Extrait

Nous sommes en 1952. C’est l’été. Les monts d’Auvergne qui entourent la vieille ville de Besse-en-Chandesse offrent bien des occasions d’errances, de rêveries, de plaisir. Ils sont aussi le lieu où l’on s’isole du monde extérieur, de la famille, de la société, de tout ce que l’on voudrait bouleverser sans trop savoir comment, le lieu où s’ébauchent les projets les plus fous, où s’élaborent les idées les plus radicales, où ce que l’on peut appeler « la pensée poétique » commence à tracer de subtiles sentiers dans l’imaginaire de ceux que la jeunesse fait resplendir. Il fait beau, et pourtant l’orage de la révolte gronde sous les fronts en éveil.

Une très jeune fille — elle vient d’avoir quinze ans et, à cette époque, c’était vraiment très jeune —, va de rocher en torrent, d’arbre en pâturage, de buron en vallée, de lac en prairie, respirant les odeurs violentes d’une nature encore sauvage, l’esprit rempli de bouleversantes étoiles, le cœur affolé par ce qu’elle découvre, par ce qui l’envahit, par ce que ses yeux lui révèlent, par ce qu’elle lit. Car elle lit. Elle lit un livre de petit format, qui porte le numéro 24 d’une collection assez récente intitulée « Poètes d’aujourd’hui », publiée par les soins de Pierre Seghers, et dont chaque volume aura son poids de révélations pour plusieurs générations. On ne dira jamais assez l’importance de cette collection, au lendemain de la Libération, pour tous ceux qui guettaient un signe, un appel, un cri, quelque chose qui les tirerait de l’horreur qu’ils avaient eue à connaître, de près ou de loin, quelque chose qui déchirerait le voile de grisaille dont ils se sentaient prisonniers, quelque chose qui ferait luire « l’espoir comme un brin de paille dans l’étable », selon la fulgurance verlainienne.

La très jeune fille — qui se déplace avec la grâce de Gradiva — s’appelle Nicole, et le numéro 24 des « Poètes d’aujourd’hui » qu’elle tient entre les mains, élaboré par Jacques-Henri Levesque, est consacré à Alfred Jarry.

Un an avant la naissance de Nicole, un auteur rare qu’elle découvrira plus tard, Georges Henein, avait écrit de Jarry que c’était « contre l’idée de hiérarchie » que portait l’effort du créateur d’Ubu, et que c’est là qu’il fallait trouver l’origine de sa rupture avec « une vie prévue d’avance, vécue d'avance » que lui promettait le milieu bourgeois dont il était issu. C’est exactement cet état d’esprit qui anime la jeune fille au pied léger que l’air de la montagne et le souffle du livre font vibrer, et c’est également cet état d’esprit qui lui fera dans un même temps — un peu plus tôt, un peu plus tard — découvrir le surréalisme, dont Georges Henein avait aussi déclaré, dans le texte déjà cité, que « la forme d’intelligence élue par Jarry, à la fois importune et inopportune » valait « prémisse du mouvement surréaliste ». Nul n’en doute, qui connaît l’un et l’autre.

Imaginez à présent que sur ces hauteurs volcaniques un jeune homme, à peine plus âgé que la jeune fille — un ou deux ans peut-être — fasse soudain une apparition au détour d’un chemin, et qu’il soit lui aussi en train de lire ce même numéro 24 des « Poètes d’aujourd’hui », ouvrage fraîchement édité mais dont on ne peut dire qu’il constituait un « best-seller », Alfred Jarry n’étant pas, en 1952 comme de nos jours d’ailleurs, un écrivain sur lequel se ruait le bon peuple ! Le cadre est précis : les monts d’Auvergne, l’été, l’époque, la jeune fille, le jeune homme, Alfred Jarry et... la stupéfaction des intéressés. Situation très improbable, situation pourtant effective.

Le jeune homme se prénomme Arsène, et s’il n’appartient pas à la famille des papillionacées, il n’est pas non plus gentleman cambrioleur. Nicole et Arsène vont cependant devenir d’excellents amis, leur rencontre fortuite sur les hauts plateaux, leur jeunesse, leur appétit de découvertes, leur révolte en pleine gestation et le vent effervescent de l’espoir qui les pousse en avant, la poésie pour tout dire, tout cela va sceller leur destin, différent bien sûr pour chacun, ce dont ils ne sont pas encore conscients, comme il se doit. Ce n’est cependant pas l’amour qui va les rapprocher, c’est, comme je l’ai dit, l’amitié, une amitié sans concession, exigeante et passionnée, née des mêmes sollicitations et des mêmes refus, et qui durera une dizaine d’années. Les portes, soudain, sont battantes, et les conséquences insoupçonnables...

Nicole est très liée à deux jeunes filles de son âge avec lesquelles elle poursuit ses études ; l’une se prénomme Lesly, et souhaiterait se consacrer plus tard à la danse qu’elle pratique déjà assidûment. Une série d’événements négatifs l’en empêcheront, et elle se tournera finalement vers la gravure puis, avec succès, la photographie. Elle épousera aussi Jean-Marie Queneau, peintre, le fils de Raymond, dont elle se séparera après quelques années. Par son intermédiaire, Nicole aura de la sorte une première approche d’une certaine mouvance à laquelle le surréalisme apportait un lien cohérent, quoiqu’un peu relâché.

L’autre amie intime de Nicole se prénomme Anne. Elle est d’origine italo-américaine et se trouve en France parce que son père y travaille pour le compte de je ne sais plus quelle instance des Etats-Unis. Quand elle rencontrera Arsène, elle rencontrera aussi l’amour, ce qui la conduira au mariage. On verra que cela a une certaine importance pour la suite.

Nicole est fondamentalement une rebelle, les institutions, la famille, la patrie et toutes les valeurs bourgeoises lui font horreur. Elle néglige ses études et préfère accepter l’ultimatum de ses parents : au travail ! C’est ainsi qu’elle entre comme simple dactylo à la Télémécanique, l’une de ces entreprises « modèles » qui apporteront aux travailleurs, dès cette époque, la nouveauté de « l’intéressement » aux bénéfices, en contrepartie d’un dévouement total à la « culture » qu’elles développent ! En fait, Nicole n’attend qu’une chose : avoir la majorité. On se souviendra que, dans les années 50, celle-ci était fixée à vingt et un ans, et qu’il fallait donc être patiente. Le jour même de son anniversaire libérateur, Nicole fait sa valise et part s’installer d’abord chez des amis, puis très vite dans une petite chambre de la rue de la Huchette qu’elle vient d’acquérir grâce à ses économies et à l’aide de quelques proches.

Elle quitte du même coup son travail à la Télémécanique, où les qualités et l’intelligence dont elle faisait preuve avaient attiré l’attention de la Direction. Les circonstances de cet « abandon de poste » valent le détour. On lui proposa en effet de « l’avancement », et elle eut alors un geste incroyable face au chef du personnel. Comme on venait de lui faire la proposition, elle sortit de son sac un jeu de dés, les lança sur le bureau qui lui faisait face et, sur le vu de la combinaison obtenue, déclara : « Vous avez perdu ». Naturellement, elle avait déjà pris sa décision, mais le défi ludique qui l’accompagnait avait quelque chose de grandiose. Dignement libre, elle quitta définitivement l’endroit, toujours avec légèreté.

Pour vivre quand même, elle s’occupe un moment d’une Galerie/Antiquaire de la rue Bonaparte, comme simple employée évidemment. Cela lui permet de côtoyer des créateurs comme John Huston — dont elle admirait l’œuvre cinématographique —, client éclairé de ces lieux, et même André Breton qui vint, un soir, soutenir par sa présence la première exposition de Jean-Marie Queneau. On reconnaîtra là, une fois encore, l’admirable comportement de Breton qui, en dépit de son contentieux avec Raymond Queneau, manifestait de la sorte une forme d’attachement à l’un de ses anciens complices, à travers l’appui qu’il apportait au travail de son fils. La grandeur se construit parfois sur des « à-côtés », des petites choses qui en disent plus long que de grands discours.

€ 16.00