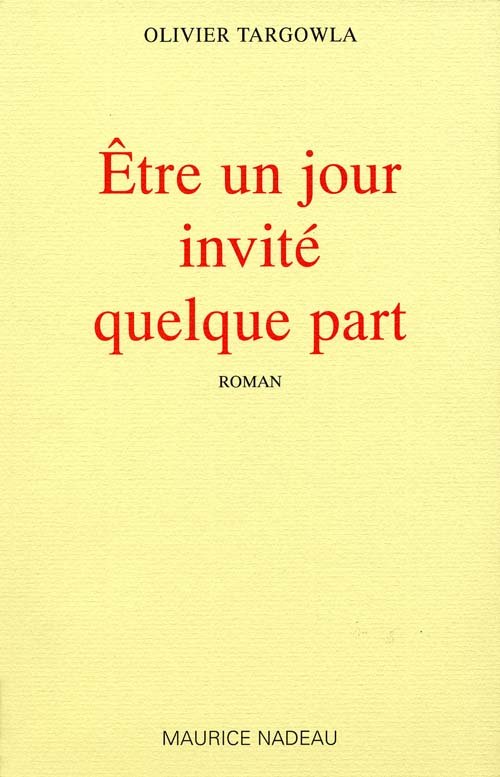

Etre un jour invité quelque part

Contraint de revenir à Houvion pour assumer une succession, un homme d'une trentaine d'années imagine ce qu'il aurait vécue si ses parents n'avaient pas cru devoir l'éloigner de la ville avant de l'oublier. Vendre sa maison de naissance ne suffit pas à solder les comptes de l'enfance. Dans cette ville où il n'a passé que les trois premières années de sa vie, le hasard et les rencontres vont lui proposer quelques clés d'un passé qu'il ne cherchait pas à connaître. Cette maison sera le lieu décisif de plusieurs rencontres jusqu'au fait divers : un incendie peut-être crapuleux qui secouera ses nouvelles certitudes. Benoît Lesquera va réagir, trouvant une voie plus juste, au plus près de ce qu'il est devenu. Touchée par de lointaines émotions, libérée par de fréquents recours à l'imaginaire, sa vie, peu à peu, reprend des couleurs. Le tragique n'est jamais bien loin de la surface des choses même si l'on s'efforce de ne pas l'approcher et, sur cette corde tendue, s'avance le personnage de ce roman. 151 p. (2005)

Olivier Targowla a été journaliste. Il a publié six romans chez Maurice Nadeau : Narcisse sur un fil, L’homme ignoré, La peau de l’ombre, Distances, Être un jour invité quelque part, Un pas de côté. Il a fait paraître également des essais et des nouvelles. Ses nouvelles ont paru, entre autres, dans les revues Sarrazines et Écritures. Il est animateur d'ateliers d'écriture.

Extrait

Sans savoir si c’est l’état délabré de l’enseigne ou son intitulé qui l’ont touché, il s’est décidé à franchir quelques marches en bois, à pousser la porte de la « Pension de famille » pour se retrouver dans une sorte de pièce d’accueil. Un bureau sans ordinateur, un registre cartonné. Personne. Comme il l’espérait, une clochette de cuivre pour signaler sa présence. Le premier coup est étouffé : il a laissé sa main dessus. Le second est réussi mais il résonne au moment précis où une dame d’un certain âge fait son apparition en fronçant les sourcils. Elle examine le client et ajoute un sourire de bienvenue.

Oui, il y a des chambres libres. Bien sûr elles sont confortables, il suffit d’aller voir. Mais on loue à la semaine. Quatre semaines ? Vous aurez la réduction « client régulier ». Qu’est-ce que je vais vous proposer... La six ? Non. Occupée. La douze, oui la douze, c’est possible. Je vais vous donner la clé. Si vous pouviez verser un acompte... Ce n’est pas qu’on se méfie, mais ça rassure, vous comprenez. Bon, alors, c’est monsieur...

Benoît monte un étage par l’escalier, une grosse clé dans une main et son sac dans l’autre. Les marches craquent, bien sûr ; des odeurs de bois, de cire, d’humidité se mélangent. Un cocktail rassurant. Il longe un couloir, trouve la porte douze, ouvre. Une impression de déjà-vu. La fenêtre résiste moins qu’il ne le craignait. Des toits de tuiles rouges, des cours intérieures et plus haut, une colline boisée. Et le ciel. Un peu de soleil entre dans la pièce et chasse peut-être en partie l’air renfermé de la chambre.

Il vide le sac de voyage dans une immense armoire en bois sombre, jette un coup d’œil rapide sur la petite table, la chaise et s’allonge sur le lit. Étonnamment confortable. Il croise ses mains derrière sa tête et regarde par la fenêtre les toits de la ville. Une sorte de placard l’intrigue. Il ouvre la porte : un lavabo, une tablette, un miroir, une serviette, un verre à dents. C’est vrai, la dame de l’accueil avait précisé : la salle de douche et les toilettes sont dans le couloir. Benoît referme le placard et s’allonge à nouveau.

Il n’a dû s’assoupir que quelques minutes mais il se lève le corps tendu, la bouche pâteuse, et prend la serviette, le savon, ouvre la porte de sa chambre et va rechercher la douche de l’étage.

Plus tard, il descend. Non, il ne déjeunera pas à la pension. D’accord il préviendra s’il faut le prévoir pour le dîner. La dame de la pension est mécontente. Comme s’il était de sa famille et se soustrayait aux repas.

En suivant le trottoir à l’ombre, il fait connaissance avec une partie de la ville. Une impression de tranquillité, de sécurité. Presque la liberté, pense-t-il. Au croisement de deux rues une odeur, une agréable odeur de cuisine monte jusqu’à lui. Un restaurant. Un de ces établissements qu’on appelait jadis un « routier ». Il jette un regard à sa montre, puis au menu affiché sur un panneau de bois. Les fenêtres sont équipées de rideaux à carreaux Vichy rouges et blancs. Au moment où il va pousser la porte pour entrer, elle s’ouvre brutalement et un homme de haute taille sort. De l’épaule il heurte Benoît qui est sur le point — surpris — de s’excuser. L’autre est vêtu d’une veste de toile bleue, une casquette et probablement d’un pantalon de velours. Il marmonne quelques mots desquels on peut déduire qu’il regrette cet accrochage. Sur l’instant Benoît reste figé. Puis il entre, lance un bonjour audible auquel les cinq ou six hommes épais, accoudés au bar ne répondent pas, absorbés dans leurs pensées et dans la contemplation de leurs verres plus ou moins vides. Dans la salle une série de tables occupées par des personnes des deux sexes et d’âge variable. Tournant la tête, Benoît aperçoit, près d’une fenêtre, une table libre. Il s’avance, cherchant des yeux un hypothétique patron qui l’autoriserait à occuper les lieux. Une voix se détache du brouhaha discret et lui confirme qu’il peut s’installer à la table libre, près de la fenêtre. Benoît s’assied, déplie la serviette en tissu et jette un coup d’œil autour de lui. Les clients sont affairés, le poste de télévision est allumé mais muet.

On est venu rapidement prendre sa commande qu’il a donnée sans réfléchir. Il a tourné la tête vers ses voisins de table, les mains en action, découpant, chargeant, portant les morceaux à leur bouche, mastiquant, parlant, jetant les yeux parfois sur l’écran.

€ 15.00