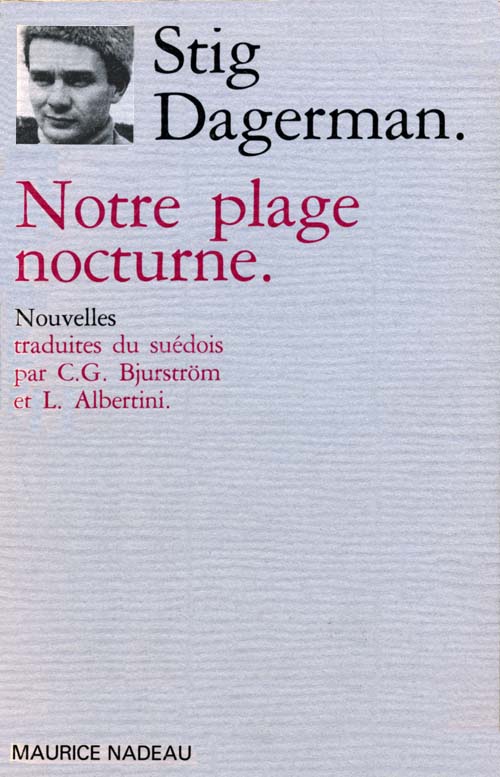

Notre plage nocturne

"Notre plage nocturne" réunit des nouvelles qu'on pourrait appeler "psychologiques". Dagerman y donne une image de notre monde dans son mélange de cruauté et de futilité, de richesse égoïste et de misère, de crasse et d'attendrissante pureté. On y retrouve l'atmosphère des chefs d'oeuvres de l'auteur du "Serpent", d' "Ennuis de noce", de "L'île des condamnés". Le thème essentiel est la solitude. Et quelle plus grande solitude que celle qui règne dans certains couples ? Elle est montrée sans complaisance sur des modes de très différents, de la légèreté ironique à l'angoisse. L'analyse sociale bascule parfois dans le fantastique. Liste des nouvelles : Le chien et le destin, L'arbre du pendu, Des hommes de caractères, L'Homme étranger, Les implacables, Mon fils fume une pipe en écume de mer, La tour et la source, Notre plage nocturne, Une petitte tragédie, Le départ.

Nouvelles traduites du suédois par C.G. Bjurström et L. Albertini. 187 p. (1988)

Considéré comme l'un des plus brillants écrivains suédois, largement traduit, Stig Dagerman, né en 1923, s'est donné la mort à trente et un ans, en 1954. La plus grande part de ses ouvrages a paru aux Lettres Nouvelles. Les éditions Maurice Nadeau ont réédité, en 1988, un autre recueil de nouvelles, "Le Froid de la Saint-Jean" et son roman en version reliée en 2016, "Ennuis de noce".

Extrait

Le chien et le destin

Il y en a qui croient au destin. Il y en a qui ne croient en rien. Quelques-uns croient en tout. Quelques-uns croient. Personne ne sait rien. Personne.

Un chien arrive, il est 7 h 30. Il trottine un moment autour de la terrasse, se faufile, plein de zèle, entre les tables. Il évoque irrésistiblement un garçon de café. Mais il a de la classe. Les chiens en ont souvent. Les hommes rarement.

Et puis il saute sur une table et flaire la limonade. Mais il découvre une nuit de samedi. Ça pue la nuit de samedi. Vomi sur le gravier. Bouts de cigares et odeur d'hommes. Il s'en va.

Plage, un dimanche de juillet. Le rocher de Kungshatt sourit bêtement au soleil. Le détroit de Bockholm se rétrécit, devient une grande ombre déserte. Traneberg, ses temples blancs ascétiques. La distance idéalise. La distance idéalise toujours. Même la distance dans l'espace. C'est agréable.

Vent frais d'un côté, de l'autre. C'est le matin. C'est dimanche. Tentes blanches sur le coteau. Dorment. Bateau poussé par le vent de Drottningholm. Les corneilles de Kersô se lèvent devant le soleil. Le fragile chevalet des lignes à haute tension brille comme s'il venait d'être astiqué. Si on était une mouette, on s'assiérait tout en haut. Et on descendrait en volant.

Tôt le matin, un plaisancier se cache dans l'ombre de Kersô. Vire au vent, remonte. Une carcasse blanche naît dans la gueule béante de Bock-holm. Grandit. La fumée drape le ciel de rideaux de tulle noir, bruit de moteur. Donc. Donc ! Quel plaisir de vivre à Hawaï ! Gramophone sur pont arrière. Gémissement de chienne sur l'eau. Couvre pendant deux secondes les bruits des hommes.

Si on était un chien, on aboierait.

Mais lui n'aboie pas. Se conforme à la bonne règle. Ferme sa gueule. S'accroupit dans le sable et fait ce que tout le monde est obligé de faire. Mais il n'a pas honte. La honte, c'est pour les hommes. Seuls les hommes éprouvent de la honte. Au mauvais moment, malheureusement.

Il reste assis. Nuages de silence au-dessus de lui. Les tentes dorment. Le vent lèche, la langue sèche. Monde vert. Le silence est bleu, il respire. Ici, le temps n'existe pas. Tout ça est éternel.

*

A la tienne, dit-il, en s'adressant à l'ombre. Elle volette sournoisement sur le mur et ne dit rien. Il lève son verre. Se mire dans ses profondeurs. Fait une grimace d'aigreur... wer sorgen hat, hat auch Likôr. Noyons notre chagrin.

Le verre est humide par en dessous. Ronds humides sur la table. Comme au café. Karl, disait sa mère, il ne faut jamais mettre un verre humide sur la table. C'est déplorable. Elle aimait dire déplorable. Elle se servait de ce mot en toutes circonstances. C'était son hobby. Elle le développa, en fit un art.

Maintenant, il se souvient de sa mère et il boit. Il la voit dans son verre. Alors, il regarde le plafond. Mais elle est au plafond et elle le regarde en ricanant. Alors, il regarde le plancher. Sa mère est couchée par terre, trop loin pour qu'il puisse la toucher avec ses pieds. Il ferme les yeux, il la voit de plus en plus nettement. Et la chambre a deux portes. Elle est debout dans les deux portes à la fois. Dans l'une, elle a l'air grave, elle a croisé les bras. Il ne sortira pas. Dans l'autre, elle se tient le ventre et elle rit.

Guerre sur six fronts. Spectacle des âmes. Il boit, il essaie de penser à autre chose.

Ces gens qui sont morts, quelle horreur. On ne sait jamais où on les a.

Un foret perfore le silence. L'obscurité quitte sournoisement ses chambres closes. Il est seul. Il fait nuit. La ville joue une musique sourde pour des oreilles sourdes. Il est assis à une table avec un verre devant lui. Une maison silencieuse. Il boit à nouveau. Pour l'instant il n'est pas encore saoul. Il a du courage. Il ose regarder du côté de la fenêtre. Une croix noire sur un fond de nuages qui passent. Mais pas un crucifié ne s'y balance.

Alors il reboit. Puis, il pense à Marianne. Il dit, Marianne. Pourquoi dit-il Marianne ?

Maintenant, il est saoul. Oui, il est saoul. Ses pensées sont saoules. Elles ne sont plus des colonnes qui avancent en ligne droite. Panique. Sauve-qui-peut. Il saute sur la table. Tape du pied. Renverse son verre. Déplorable. Il crie, ta gueule. La nuit répond déplorable. Elle s'incline avec courtoisie, elle est gluante. Tout à fait déplorable. Quelqu'un se balance sur la croix de la fenêtre. Quelqu'un est couché et regarde par le toit. Il y a dans les murs des yeux étranges. Des yeux qui le déshabillent. Il a froid. Il est nu, ces regards le transpercent.

Il parle. Fait un geste en direction de son auditoire imaginaire. Mesdames et messieurs ! Je ne vous connais pas. Vous ne me connaissez pas. Donc, nous nous connaissons. Vous ne me comprenez pas. Je ne vous comprends pas. Nous avons donc tout ce qu'il faut pour nous comprendre. Vous dites que je suis fou. Non, messieurs, je ne suis pas fou. Je suis, messieurs, aussi sobre et aussi sage que vous. J'ai été fou, bien sûr. Tout le monde a été fou. On devient sage ensuite. Terriblement sage, messieurs.

J'ai été un jeune homme. Un tout jeune homme. Un jeune homme tout à fait ordinaire. Qui croyait. Pour commencer, quand j'étais petit, je ne croyais en rien. Puis, j'ai cru au Néant. Puis, j'ai cru en Dieu. Je suis entré à l'Armée du Salut. Elle était jolie. Nous adorions Dieu à notre façon. Je ne veux pas prétendre que ce fût la pire. Mais cela s'est terminé. Un soir, je suis arrivé chez elle. Sa mère est venue ouvrir. Je peux voir Gudrun ? Elle avait une chambre à elle. La porte était fermée de l'intérieur. Murmures de voix. Je peux entrer ? Non, cher, dit-elle; elle avait une voix troublée. Reviens demain, s'il te plaît, cette nuit je prie et je veille. Je lui demandai : Pourquoi pries-tu ? Elle me répondit : Je prie Dieu de me préserver du péché. Le murmure enfle, devient un rire retenu. La porte n'était pas trop solide. J'étais plutôt costaud. Je l'ai ouverte de force. Elle était couchée, plongée dans une ardente prière. J'ai dit : curieuse, diablement curieuse façon de prier. J'étais plutôt costaud. Il était plus costaud encore. Il m'a jeté dehors.

Après, j'ai cru à la force brutale. Après j'ai cru à la beauté, à la bonté, au courage, à tout ce à quoi peut croire un pauvre diable. Après, j'ai rencontré Marianne et j'ai commencé à croire en l'amour. Au début, ça fait drôle de croire en l'amour. C'est tellement différent du reste. Et puis, ça se met à ressembler au reste. Et maintenant, de nouveau c'est fini. Fini, ce soir. Elle m'a dit que j'étais une brute. Merde alors, je ne suis pas une brute. Alors, bien entendu, je lui ai filé une baffe. Je le fais chaque fois qu'on me dit que je suis une brute. Et je suis parti. J'ai rencontré le directeur dans l'escalier. Le directeur de la boîte où nous travaillons Marianne et moi. Un bouquet de fleurs à la main. Comme un jeune crétin. Je me suis arrêté. J'ai écouté. Bien entendu, il a sonné à la porte de Marianne. Alors, je me suis dit que j'avais bien fait de lui filer une baffe. Même si la baffe n'avait pas été très forte. Et puis je suis rentré. D'habitude, je ne bois pas quand je suis seul. Pour boire comme ça, il faut avoir sombré, être seul. C'est drôle de sombrer. A la bonne vôtre, mesdames et messieurs. Maintenant, je vais brûler mes amis.

Ils volettent un à un. Sur le plancher. Papillons de papier. Mes amis volettent. Toute une boîte pleine d'amis. Je les prends un à un. Il y en a un gros tas par terre. Un tumulus blanc de lettres. J'éteins toutes les lumières. Silence. Noir. Le rituel, messieurs, le rituel sacré. Il s'assied, jambes croisées, au milieu du plancher. Les lettres sont devant lui, comme des ossements. Il frotte une allumette. Lit la première lettre à la lueur de la flamme. Cher ami : sornettes. Il l'arrache. Suivent deux pages de mensonges. Ce qu'il voulait, c'était emprunter cinq couronnes. Il s'appelait Gustavsson. Plus tard, il s'est tiré une balle dans la tête. Quand il a voulu emprunter 40.000 couronnes. La flamme se tend avidement vers le papier. Le papier se recroqueville sous l'effet de la chaleur. Le feu gagne le grand côté. Avance sur un large front. D'abord, une vague bleue, puis rouge. Par-dessus, la flamme jaune. Derrière, le papier noirci. Comme un désert. Poussière. Tourbillonne dans la pièce.

Numéro deux. Mille baisers. Elle a épousé un négociant en gros. Brûle. Avec les froids, les indifférents. En qui il a cru. Et puis, pendant deux heures, il fait brûler des amis. Lueur rouge autour de lui. On dirait un sorcier assis devant le feu éternel. Qui tient le monde dans sa main.

Et pour finir, tout devient nuit. Et silence. Assis, tête penchée en avant. Se lève. Allume toutes les lampes. Tourne dans la pièce. Balaie les cendres, ouvre la fenêtre. Aube. Lumière grise sur le faîte de la maison. Se penche à la fenêtre. Tas de cendres dans la pelle. Ça ne pèse rien. Les mots ne pèsent rien. Ferme les yeux, agite la pelle pour faire tomber les cendres. Voit. De petits nuages que la brise du matin disperse. Frissonne. Referme la fenêtre. Quand il se retourne, il reste une lettre.

Il a dû l'oublier. La déplie. Karl, en caractères anguleux. Après : J'espère que tu n'as pas une mauvaise opinion de moi ? Hum. Elles disent toutes ça. J'espère que tu n'as pas une mauvaise opinion de moi. Parce qu'elles ont mauvaise conscience. C'est signé : Sonia. Maintenant, il se souvient d'elle. Des yeux sombres. Un regard grave. Tu n'as pas une mauvaise opinion de moi, au moins. Il n'avait pas le droit de la toucher. Sauf une fois. La dernière. Tu n'as pas une mauvaise opinion de moi, au moins ? La pureté incarnée.

Marche de long en large. A grand pas. Dehors, le jour devient plus clair et glisse par les fenêtres. Plongé dans ses pensées, va. Jusqu'à la cuisine. Remplit un verre d'eau. Boit. C'est agréable, ça rafraîchit. Se passe la tête sous le robinet. Frissonne. Ça fait du bien. Ça apaise. Revient dans sa chambre. Cherche la bouteille de vin. La soupèse. La casse contre les carreaux de faïence. Son verre aussi. Ouvre la fenêtre, regarde dehors. Une nouvelle journée. Un gris pur. Veut devenir pur. Une horloge sonne quatre coups. En lui écho. Ferme la fenêtre et sort.

En bas dans la rue. Calme, agréable. Il a frais, il veut sortir. Vide du matin dans les rues. Dimanche. Démarche souple. Se regarde dans une vitrine. Allume une cigarette. La braise rougeoie. Soleil pour les autres. L'ivresse s'est dissipée. Des pas solitaires, échos. Sourit à ceux qui dorment calfeutrés. Une porte sans serrure grince au vent. Bientôt l'octroi. Reste un peu sur le pont et regarde au loin.

Le train sur le pont d'Arsta. Petit comme un jouet. Avec de hautes roues, émouvantes. Pense à la maison de son enfance. Le brouillard rampe sous la voûte du pont. Brouillard, lumière ayant perdu le pouvoir de briller. Une grande pensée, elle le remplit de joie. Au loin, des phares. Le tramway de Hornsplan. Un bruissement parcourt la forêt. Tout ça est à lui.

Va pour repartir. Quelqu'un vient. Des pas tapageurs. Des talons de femme. Une démarche hésitante. Tous les quatre pas, change de direction. Il ne voit pas son visage – mais il l'appelle Madeleine. Maintenant tout à côté. Vient à sa rencontre. Tombe. La reçoit dans ses bras. La soutient. Elle s'appelle Madeleine, elle a froid. Elle ne dit rien. Si lasse. Il ne dit rien. Une voiture s'arrête près du trottoir, crissement. La portière s'ouvre. Quelqu'un crie. Un nom. Elle sursaute. Sourit pour s'excuser. Se remet debout. Titube jusqu'à la voiture, tombe dedans. Il l'entend rire, satisfaite. Partie.

Il reste immobile sur le pont, regarde au loin. On voit parfois sans voir. Maintenant, il voit sans voir. Il regarde ainsi, longuement. Quand il se retourne, un chien est là. Qui le suit quand il marche. Lève les yeux vers son visage. Ils vont l'un avec l'autre. En silence. Ils suivent la grande route. Accompagnés par le brouillard. Une banlieue qui s'accroupit. Une longue côte et un lac. Quand ils approchent, il voit que le lac, c'est un toit de tôle sur une maison basse. Existe-t-il déception plus amere ?

Ils marchent vite, il fait froid. Une nouvelle agglomération. Groupes de pâles adolescents aux coins des rues. Le chien leur jette un regard par en dessous, un regard angoissé et l'homme comprend qu'il a été chassé à coups de pierres.

Alors il sait que l'un et l'autre, ils vont ensemble. Il s'arrête, caresse le chien, capte son regard. Côte à côte, ils avancent. Ne disent rien. C'est inutile. Les mots n'ont pas de poids.

Ils laissent tout derrière eux. Avancent le long d'une plage. C'est le matin. En juillet. L'homme est fatigué, il va dormir. Le chien trottine un moment autour de la terrasse, il s'accroupit dans le sable et fait ce que tout le monde est obligé de faire. Un gardien de plage arrive à ce moment précis. Il court, nu-pieds, en direction de la plage. Il crie. Le chien se relève sans se presser et court, sans hâte, le long de la plage. Le gardien à ses trousses. La chasse tourne. La distance entre poursuivant et poursuivi demeure constante. Le chien finit par en avoir assez. Il entraîne le gardien dans le bois. Le gardien court nu-pieds, le sol est rempli de pommes de pin. Jurons. La chasse est terminée. Désormais le gardien est plus avisé. Il sait que chez le chien, le pire c'est l'homme. Savoir ça, lui sera très utile. Dans son commerce avec les hommes.

Quand il se réveille, le chien lui lèche le visage. Sur lui chaleur moite. Trempé de sueur. Réveillé en sursaut. Il se lève. Il attache le chien à un arbre. S'en va. Sort du bois. Devant lui, la plage. Grouillant de monde, des gens qui, extérieurement du moins, adoptent l'attitude du crucifié. Une attitude pratique.

Comme dans un rêve, il va jusqu'à la terrasse du café. Loue un caleçon de bain. Il se change dans le bois. Dépose son paquet de vêtements sous un buisson. Puis se dirige vers l'eau. Il enlève ses chaussures. Laisse les vaguelettes lui chatouiller les pieds. Et il sort. Froid.

Reste un moment sur place, réfléchit à ce qui fut. Puis à ce qui sera. A ce qui vient. Pense à la barque de Charon. Qui en cet instant arrive. Juste quand le canot de sauvetage vire près de la côte pour reprendre le large, il attrape la poupe. Se laisse entraîner. Personne ne remarque rien. Une minute plus tard, le canot le laisse près du tronc d'arbre qui, attaché à d'autres troncs d'arbre, marque ici la limite de ce qui n'est pas autorisé. Plus trivialement : de l'espace où la baignade est autorisée. Il monte sur le tronc. S'assied à califourchon. Pareil aux autres. Il ferme les yeux. Il sait qu'il va mourir.

Lorsqu'il ouvre les yeux, une jeune fille est en train de grimper sur le tronc. Il est chevaleresque. Il l'aide à monter. Elle a un visage joyeux, ouvert. Elle lui sourit. Il lui rend son sourire. L'air est chaud. Au loin, les montagnes bleuissent. Le chagrin est au bout. Un bateau fait hurler sa sirène. Il répand un nuage de vapeur en passant. Dans quinze secondes, il y aura le remous. Il trouve que le moment est venu pour une petite plaisanterie. Il dit : Alors, gracieuse dame, maintenant que nous voilà à la limite de ce qui n'est pas autorisé, dites-moi, cette limite, la transgresserez-vous jamais ?

La fille rit. Ses dents étincellent, éclatantes. Elle dit : Et vous-même, monsieur, quand la dépassez-vous ?

Tout de suite, c'est ce qu'il va dire. N'a pas le temps. Le remous arrive. Le tronc d'arbre est soulevé très haut. Il résiste à la première attaque. Et reste assis. Quand la deuxième vague arrive, la fille se penche vers lui. Lui donne une petite tape sur l'épaule. Le destin l'a choisie pour être l'exécuteur. Il tombe. Il sombre. Plus loin, au même instant, quelqu'un appelle au secours. L'attention de tout le monde est attirée par là. Il crie. On s'imagine que c'est des cris de joie. C'est peut-être vrai. Il plonge par trois fois au fond, comme la plupart des gens. Le quatrième, il coule jusqu'au fond, comme une pierre. Il tombe lentement sur le dos. Comme dans un film au ralenti. Mort.

La journée se passe. Le soir arrive. La lune argenté les broussailles. Le gramophone se lamente sous les tentes. Des gens qui croient, des gens qui doutent sont poussés dans le grand jeu où chacun prend sa chacune et où, probablement, quelqu'un reste seul.

A la tienne, dit-elle, dans un sourire étincelant. Bois, que diable, et oublie ! Oublie tout ! On vit pour oublier. Je veux oublier que j'ai été quelqu'un d'autre. Je veux oublier Sonia, une autre Sonia. Je ne me suis souvenu d'elle que ce matin seulement. Je suis tombée dans les bras d'un homme. Je l'ai reconnu. Lui, il ne m'a pas reconnue. Il connaissait la petite Sonia grave, aux yeux noirs, tu comprends. Celle qui était pure. Mon Dieu, on ne peut pas rester pure. On ne peut pas croire à la pureté. Quiconque croit à quoi que ce soit, devra mourir. A la santé de la grande pureté !

La musique commence.

A la lueur des lanternes et aux heures où l'on boit, Sonia, celle qu'on appelait Sonia la soiffarde – à cause, peut-être, de la soif dans ses yeux – devenait un peu sentimentale. Ça mis à part, elle se sentait mieux.

Un chien arrive à 7 h 30. Il va sur le sable comme va un chagrin. Le vent pique, la cime des vagues se couvre d'écume. Il va le long de l'eau en grelottant. Arrive, à cet instant, le gardien. Le chien l'entend. Dresse l'oreille. Mais il court lentement, c'est tout. Une paire de chaussures pleines de sable et d'eau ballotte au bord de la rive. Le gardien les aperçoit, il en prend une et la jette sur le chien qui la reçoit sur la tête. Le chien se retourne. Furieux, il grogne. Il se précipite sur la chaussure. La mord. Soudain la laisse retomber. Sa gueule reste ouverte. Le gardien a l'impression qu'il s'affaisse. Ce n'est peut-être qu'une impression. La chaussure est là qui l'invite à mordre. Mais il ne mord pas. Il se détourne. Se glisse entre les buissons. Disparu. Ne reviendra jamais.

A six mètres sous l'eau, un homme repose. Il regarde fixement le noir. Des poissons se rassemblent autour de lui. N'osent pas encore s'en approcher. Pas encore. Un jour, ses yeux verront la lumière sans la voir. En langage ordinaire, cela s'appelle refaire surface.

On peut dire que de pareils événements traduisent l'ironie du sort. Ou ce qu'on voudra. Surtout ce qu'on voudra.

€ 16.25