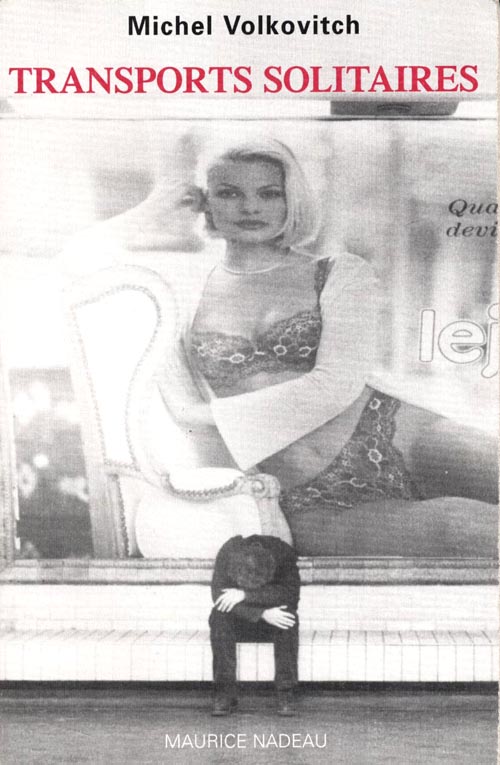

Transports solitaires. Voyage dans le métro de Paris et autres lieux

Le métro parisien, ses foules, ses fous, ses flics, ses SDF, ses couples d'amoureux, ses moments de grâce, de beauté - tout le monde, qu'un homme de cinquante ans, traversant Paris de Mairie-de-Montreuil à pont-de-Sèvres, décrit pour la jeune femme qu'il aime et qui ne se déplace qu'en avion. Des couples dont on entend les ébats. Les caissières d'un supermarché. Les femmes nues des revues porno. Une série de rêves aériens. 148 p. (1998)

Michel Volkovitch, né en 1947, est professeur d'anglais et traducteur de grec (prose, poésie, théâtre) en particulier de Georges Cheimonas, Marios Hakkas et Ersi Sotiropoulos. Ses traductions de poésie lui ont valu le prix Nelly-Sachs en 1996. Il a publié Le bout du monde à Neuilly-Plaisance en 1994, Verbier, herbier verbal à l'usage des écrivants et des lisants en 2000 et Coups de langue en 2007 chez Maurice Nadeau.

Extrait

SANS TOI SOUS LA TERRE

J’aime ce moment où deux petites lumières s’allument au fond du tunnel. Je guette l’instant où elles apparaîtront dans les ténèbres, deux points infimes, comme les feux des avions qui descendent vers les pistes et dont je guettais l’approche, enfant, dans la nuit d’hiver avant l’aube ; à moins qu’elles ne soient déjà là, au bout de la ligne droite, mêlées aux lumignons jalonnant le souterrain, et ne s’en détachent, lentement d’abord, telles deux étoiles qui se décrochent du ciel et se laissent enfin glisser vers nous. Je peux même t’avouer que cette magie quotidienne du métro courant à ma rencontre, suivant la même accélération, accompagné du même grondement feutré, a été pour moi certains jours, dans l’impatience ou l’accablement, une promesse, un remède — parfois le seul.

Lors de la grande grève de l’automne 95, tu te souviens, trois semaines sans transports publics, Paris n’était plus qu’un chaos de bagnoles bloquées entre lesquelles se faufilaient motos, vélos, patineurs, marcheurs débordant des trottoirs. Le soir du vingt et unième jour, la radio a dit qu’un métro, un seul, circulait sur une ligne. J’arrivais sur le quai hors d’haleine quand la rame a débouché du tunnel. La plupart des gens n’avaient pas appris la nouvelle, ou n’y avaient pas cru : le quai était désert. Je suis monté dans le métro fantôme. Tout recommençait comme avant, même rituel, mêmes bruits, sonnerie, portières qui claquent. Sauf que la rame, quasiment vide, baignait dans une lumière étrangement intense, comme certaines scènes de rêve surexposées dans les films. Effet de l’émotion ? Ou avait-on forcé sur le voltage pour célébrer l’événement ? Les passagers, seuls ou par deux, se carraient dans leurs sièges, éberlués, hilares. C’était une fête. Nous étions entrés sans payer, ayant poussé sans résistance les tourniquets aux flèches vertes éteintes. Nous avons même failli, de banquette à banquette, nous adresser la parole — comme quand on rencontre, en plein désert, une caravane après s’être longtemps cru perdu, ou qu’on est resté sans parler chez soi plusieurs jours, ou qu’on retrouve dans une soirée une collègue de lycée qu’on trouvait moche, qu’on n’avait jamais vraiment regardée, et l’on est suffoqué soudain par sa beauté. Quittant ce rêve souterrain quelques instants plus tard à Hôtel-de-Ville, remontant vers la surface et l’infernale pagaille, je me disais qu’au fond, pendant des années (je n’étais pas le seul sans doute), j’avais aimé le métro sans le savoir.

Autres moments. Une belle nuit de juin, une fête de la musique il y a quelques années, la première où le métro ait roulé toute la nuit. RER et métro ferment chaque soir, comme un grand corps qui aurait besoin lui aussi de repos, d’un sommeil de quelques heures où puiser de nouvelles forces. Il était quatre heures du matin. J’avais passé la nuit à marcher avec toi dans Paris insomniaque, au hasard des musiques entendues, de petites places en petits cafés brillant comme des soleils, et je rentrais seul chez moi. Tu repartais le lendemain, je ne te verrais pas de longtemps, mais la douleur était supportable. Ton corps frôlait encore le mien, ma main gardait la chaleur de la tienne, je te reverrais, j’étais riche en patience. J’ai attendu plus d’un quart d’heure à Nation dans la rame qui se remplissait lentement. Il y avait surtout des jeunes, enfants des banlieues ahuris de fatigue, des noirs, des bruns, des jaunes, des blonds, mélangés. Des filles sur les genoux d’un copain ou somnolant sur son épaule. Deux mecs se tenant par la main. Pas de cris ou de rires, aucune hâte, un calme, un silence partagés. A ces heures-là, les mots sont inutiles.

€ 15.00